第1章

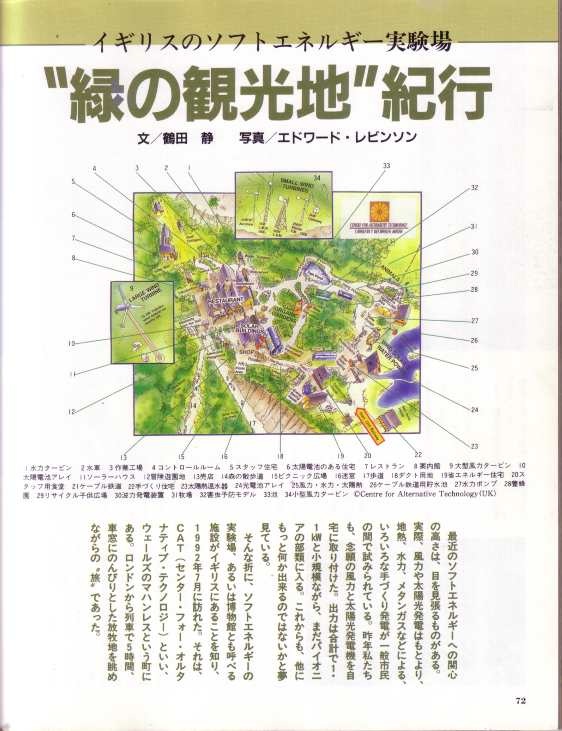

その4 イギリス ウールズ 「緑の観光地−ソフトエネルギー実験場 CAT」

今回はイギリス、ウェールズにあるCenter for Alternative Tecnology=CAT(代替技術センター)のルポです。雑誌掲載分を転載でご覧ください。20年前の記事ですが、今もまだ健在の施設とその技術は、原発0後の社会の参考に値します。エドワード・レビンソンの撮影したカラー写真満載でお楽しみ下さい。現在のCATは次を。www.cat.org.uk/

『ウッディライフ』no.56 1993/12 (山と渓谷社刊) 掲載

その3. アイルランド 「情熱の革命家たち」

聖コルンバス号がダブリンの港に着いたのは、夜明け前だった。下船する乗客は皆、移民のように疲れ切っていた。私は想像してみる。19世紀にアイルランドから20世紀の初頭、世界各地へ向け、船で出て行った人々を。アイルランドの食糧飢僅の時は150万人がアメリカヘ渡った。ケネディ大統領の祖先はアメリカへ。その後イギリスヘ渡ったオスカー・ワイルドやバーナード・ショウ。そして逆に、イギリスから当地へ来た人びともいる。その一人を追って、私はロンドンからここへやってきたのだ。

初めてイギリスヘ行った70年代半ばには、銀行や美術館、デパートヘ入る時には必ず、所持品の中身を検査されたものだった。IRA(アイルランド共和国軍)の爆弾テロが激しかったからだ。アイルランドのイギリスからの独立運動は何世紀にも渡っていたから、思いがけない人たちが関わったようだ。たとえばイギリス・ロマン派の詩人、パーシー・ビッシュ・シェリーである。

貴族出身の19才のシェリーは、若さからほとばしる情熱をもてあましたのだろうか、駆け落ち結婚の若妻と一緒にダブリンヘ来て、革命運動に首をつっ込んだのである。500枚のビラを配ったり、劇場で1時間の演説をぶったりしたのだけれど、こんな若輩のいうことに耳を傾ける者は誰もいなかった。運動は失敗だったが、ダブリンのシェリーに実をもたらしたのは、ベジタリアンになったことだった。以来、30才でイタリア・ピサの海岸で溺死するまで(イタリアの章で取り上げる)ベジタリアンでいて、それに関する論文も何編か書き、詩にもベジタリアニズムが表明されている。

シェリーが1813年20歳の時に自費出版をし、自ら「哲学詩」と称した長詩『クイーン.マブ』には、その社会から食事法までの改革に対する熱い思いが盛り込まれている

その肉は〈自然〉の法に背いた報復として

人の肉体の内には腐敗した体液に火をつけ、

人の精神の内には憎悪、絶望、嫌悪、

邪悪な激情と無益な信仰、

悲惨、死、疫病、犯罪の萌芽をかきたてる。

けれどもはるか下の自然な世界では、黄金色の穀物は地からわき出で、

無限の太陽は光と生命を注ぎ、果実、花々、樹々は

秩序よく次々に成長し、あらゆるものが平和と、調和と、愛を語っている。

と、黄金時代の理想主義を書き綴る。また『イスラムの叛乱』(1818年)では

きょうだいよ、私たちは解放された! 果実は輝いている

星々の下で、夜風は吹き渡る熟した穀物の上を、鳥や獣は夢を貧り一―

決して再び鳥や獣の毒ある血流で以て人問の宴を汚すことはないだろう

(中略)

平和と純潔を分かち合い、血のりも

毒もこの祭りを汚すことなく、

うず高く積み上げられ、溢れるばかりに貯えられた

ざくろ、シトロン、美しい果実と、メロン、なつめやしの実、

いちじく、たくさんの木の根

など、母なる大地がその美しいからだからから生み出す、黄金時代の食べものばかりである。この哲学詩はいささか硬直な感じがし、あの「西風に寄せる歌」や「ひばり」などの香り高いロマンティックな詩とはずいぶん趣が異なるが、美しきもの、浄きものへの憧憬の心根は一である。

私はシェリーが住んだ家や、ついでにやはり70年間に渡ってベジタリアンだった、ダブリン出身のショウの生家を訪れた。その家はごくふつうのフラットで、後年、ロンドン近郊の、美しい庭に囲まれた「ショウ・コーナー」の大邸宅に住むとは、この頃には夢想だにしなかったに違いない。

ダブリン市は、文化的香りは高いにもかかわらず、いかにも田舎町の落ち着きがあり、ゆったりとし、どんなに歩いてもすぐ元の所へ戻ってしまう。

トリニティ・カレッジ近くのシエリーがいた家は、今はアイルランドの名産、リネン(亜麻)製品の店になっていた。がっかりしてきびすを返すと、道路の反対側に、さん然と輝やく"ビューリーズ・カフェ〃が目に入った。ショーウィンドの中のお茶やキャンディの箱や缶が、歴史の威光を放っていたのである。

引きつけられるように店の前に立つと、壁の表示が「ワイツ学院跡1758―1824」とあった。この学院の生徒には、アイルランド革命の闘士が何人かいて、ウエリントン公もいたという。そして1840年に、今のこのカフェになったのだ。

とすると、1812年にこの斜め前に住んでいたシェリーは、好奇心からこの学院に顔を出したこともあるだろう。私は躊躇なく店に入った。当時そのままと思われるような格調高い店内だった。何本もの太い柱、深紅のビロードのソファ、銀のティーセット。

私は、ベジタリアンのシェリーであれば、きっと食べただろうと思われるものを注文した。アイリッシュ・ブレックファースト(紅茶)、ベイクト・ライス、ライ麦のパン、キャベツとにんじんのコールスロー (サラダ)。シェリーは肉食と共に飲酒もしなかったのだが、私はやっぱり、アイルランドの名酒、黒ビールのギネスを飲んだ。ショウもやはり飲酒をしなかったのだが、それは飲んだくれの父親の反動である。なるほど、その父親ならずとも、ギネスはたいへんにおいしい。私は今でも東京にある英国風パブ、例えば有楽町駅前の「GUNS & ROSES」で必ず呑む。ビールは麦から作られるもの。肉の入らないつまみを頼んで。ここの壁紙はモリスプリントだと思う。

もちろん、ダブリンにもベジタリアン・レストランは何軒かある。ベジタリアン用の土地の料理も食べられる。さすがに肉無しでもシェパード・パイやグラタンのジャガイモ料理はおいしい。

シェリーの時代から150年後、もう一人のベジタリアンがアイルランド闘争に参加した。シェリーの武器は言葉-詩だったが、彼の武器は音楽だった。彼はこう歌う。「もし君たちがアイルランド人の運命だったら、悲しくて死んじまいたいと思うだろう。だからアイルランド人の運命になってみるのだ。そうすれば、イギリス人でよかったと思うだろう」(「ザ・ラック・オブ・アイリッシュ」)

彼はイギリス人。その名はジョン・レノン。レノンもアメリカに〃移民"した一人だった。そしてシェリーと同じように、40才の若さで事故死(暗殺)した。

食生活の改革と政治・社会改革は繋がっている。ベジタリアニズムはその道具となるだろう。3.11後の私たちの社会では、政治と社会の仕組みが食を支配することが明白になった。

次回はウエールズのCATへ行くことにしよう。

ロンドン その2 「大英博物館のバーナード・ショウ」

イギリスのもう一人のベジタリアンとしての重鎮は、文学者(ノーベル文学賞受賞者。『マイ・フェア・レディー』の原作者)のバーナード・ショウである。彼は、辛口の評論家、皮肉とユーモアに富んだ劇作家としてだけでなく、ベジタリアンの雄でもある。

文学志望の貧乏青年ショウは、毎日ケンジントンの母親の家から、歩いて(バス代節約のため)大英博物館へ通った。私もいつもその通りを歩いたが、ハイド・パークの中を通るこのコースはすてきで、大好きだった。

大英博物館の中の図書館で、ショウは一日中本を読んでいた(他にすることがなかったのだろう)。その頃にシェリーの詩を読み、大ファンになってしまった。「二度と再び 鳥獣の恨みをこめたその血液で 人間の宴を汚さぬことを」。この詩によってショウは開眼し、肉食をやめたのだ。と、自分では言っているものの、口さがない者は、いや本音は、貧乏だったからに過ぎない、と言う。ともあれショウは「もう僕は肉を食べない」と母親に宣言した。25歳の時だった。

「まあ、肉を食べないなんて、一体何を食べるの?」。母親なら誰でも言いそうなことを言ったけれど、音楽教師として多忙なキャリア・ウーマンだった母親は、変屈な息子の食事などにかまっていられなかった。

そこでショウの食事は、肉料理に添えられたポテトやグリンピースのようなものばかり。救いは、大英博物館の近くにあった"小麦の束"というベジタリアン・レストランだった。彼はしげしげとここへ通い、10ペンスの食事を楽しんだのである。

希望通りにショウは、イギリスを代表する文学者になった。金持ちにもなった。煩雑なロンドンを去り、田舎に一軒家を持った。(この家は「ショウ・コーナー」として一般に公開されている。)そこからロールスロイスでロンドンヘ行き、高価な食糧を買い込んだが、相変わらず、肉や魚は食べなかった。もちろん、酒もたばこも。

世界を代表する論者となったショウは、ベジタリアニズムについても積極的に発言した。初めの動機は、シェリーの詩や貧乏からだったのかもしれないが、長年の間には、さまざまな意義を見い出したのである。

「私が肉食に異議を唱えるのは、一部は美的感覚から、一部は衛生上からだが、主として人類の食糧のためとして、家畜や魚類の屠殺が行なわれ、それには不必要な多量の労働力が費されるからだ」。

肉食文化の西洋にも、屠殺をよしとしない考え方は多い。近代以後、ヒューマニズムの風潮からそれが動物にまで及んだのだ。そして、科学の進歩につれて動物の生体実験が盛んになると、動物愛護の立場からの非肉食が唱えられるようになった。日本でも最近は、猿や猫を使った動物実験や、野生動物の乱獲、珍獣の輸入と見せ物、ペットなどの問題が提起されているが、西欧では、非肉食を含めて一世紀前から始まった。

現在は自然志向が強くなり、植物性の化粧品や入浴剤が多く出回っているが、動物愛護の意識の強いベジタリアンは、食べ物だけでなく化粧品、衣服、身の廻り品など身につけるものすべてに、動物性を使わないという徹底ぶりである。そんな化粧品会社の名に「ビューティー・ウイズアウト・クルーエルティー」というのがある。そのものずばり"残酷さ無しの美"。そして今日本でもチェーン店の多数ある「ボディー・ショップ」は、動物実験をしない化粧品を販売しているが、創立者の女性もベジタリアンである。

シェリーにしろショウにしろ、動物の権利ばかりでなく、貧富や階級の差別など、人間の権利の観点からも、非肉食を唱えているのだ。かつては女性を牛馬と同じ位置に置き、子を産むことを豚になぞらえたような、男性優位の社会を彼らは糾弾する。

ベジタリアン・ショーは70年間生きながらえ、94歳の時、足の骨折が原因で死んだ。長命を得た彼だが、「肉や魚を食べなければ長命を得られるというのではなく、肉や魚を食べなくても長生きできると私は言いたいのだ」と強調している。この点は、私たちも留意するべき観点だと思う。ベジタリアンもあらゆる疾病にかかるし、早世もするのだ。

何年か前、私は念願が叶い、大英博物館の中にある図書館、「ブリティッシュ・ライブラリー」の閲覧者になることが出来た。数々の歴史的文学者、桂冠詩人、哲学者、政治家、芸術家、(多分留学中のガンジーも)がここで学んだであろう、大きな丸天井の下で、分厚く重い書物をめくる喜びは何にも替えられなかった。そして私の代表作と自認する『ベジタリアンの世界』(人文書院)が上梓されたのだった。そのときのIDカードは大切に保存してある。また使うチャンスが来るだろう。

ロンドン その1 「ベジタリアンはラディカルだ」

ロンドンに住んでいた1976年の中頃、さまざまな若いアーティストたちと出会った。その一人に詩人のマイケル・ホロヴィッツがいて、彼の友人が初めて私にベジタリアン料理をご馳走してくれた。そして私はベジタリアンが何であるかを知り、私自身もベジタリアンになった。芸術の花咲く町ロンドン、新しい思想が生まれやすい土壌のロンドン。そのロンドンでベジタリアンとして誕生した私だから、そこは私の第二のふるさとになった。

ビートルズが生まれ、パンクが誕生したロンドンで、有名無名を取り混ぜて、私は何人かの詩人やミュージシャンと知り合った。彼らのさまざまなイベントにも参加した。「ラウンド・ハウス」という、芸術文化施設での〃ポエトリー・リーディング"。今をときめく現代詩人たちの前衛的な詩の朗読は、とても刺激的だった。

そんな詩人の一人、マイケル・ホロヴィッツは、私を別の詩人の家に連れて行ってくれた。直接の動機は、私がウイリアム・モリスを研究していると聞いて、モリスのオリジナルの壁紙を使っている家があるから、ということだった。なるほど、本でしか見ていなかったモリスの、アール・ヌーボーと後に呼ばれる花の大胆なデザインが、19世紀の生命力を保ったまま、20世紀のフラット(アパート)の壁に残されていたのである。

彼は独り暮しだが、黄色い電燈が大きな輪を広げた真下の、木の丸いテーブルの上に、水仙の花瓶と20本も入った箸立てが置いてある食卓で、日本風の食事を自分で作って食べているベジタリアンだった。ちょうど食事をしていたその詩人は、私たちにもすすめてくれた。おじや風玄米ごはんを、箸で食べるのである。それは、21世紀の日本で人気の出たマクロビオティックだった。これが私のマクロとの初めての出会い。だがそれよりも、私は肉食文化の中の非肉食−ベジタリアニズムにより強い関心を持っていた。

今はもう開いてないが、私がいた時にはそこでいろいろな催物があった〃レインボウ・シアター"は、伝説的な劇場である。中は1920年代の見事なアール・デコの装飾が施され、扉の中に一歩足を踏み入れると、もうタイムスリップしたようで、忘我の境地に達してしまう。ここでは、レッド・ツェッペリンやエルトン・ジョンなどが出演していた。秋のハイド・パークには、〃クイーン"が無料のコンサートをするというので、何万人も集まった。四人組のクイーンの一人はベジタリアンとして、音楽ファンが多い。

私はいつも、住んでいた団地の中庭で開かれる無料コンサートを、窓の下に見て楽しんでいたものだ。この団地は空家だった所に、2、3百人の人びとが勝手に住みついてしまった、家貸無料のヒッピー天国だった。そこの住人は「スクウォッター」と呼ばれる。このアマチュアバンドもここの住人たちである。

彼らがベネフィット (チャリティー)・コンサートを開くというので、私たち有志は、シルクスクリーンでポスターを作り、ロンドンの街中に貼りまくった。このことについては、私のデビュー作『ロンドンの美しい町』(晶文社)に書いてある。数年後、このバンドの一人、ジョー・ストラマが、〃クラッシュ"という人気ロック・バンドのリードボーカルになったことを、私は帰国後の日本で知ったのだ。彼もベジタリアンだったが、その早世は惜しまれる。

私が肉や魚を食べないベジタリアンになったのは、この団地に住んでからだった。住人たちは、ベジタリアンが多かったのである。共同の食事をしていたのだが、料理には、肉も魚も使われていないのだ。それでいて、リッチでおいしく、私は肉など渇望したことがなく、すっかりベジタリアン料理のとりこになってしまい、料理の勉強に励んだのである。その頃のロンドンには、いや地方にも、ベジタリアンのレストランは多々存在していた。

彼らがベジタリアンなのは、健康と宗教(なんじ殺すことなかれ。殺生を禁じる)からだ

ろうと、最初のうちは思っていた。肉や魚を減らす食生活が健康にいいことは、医学的に実証済みだし、東洋の宗教もはやっていたから。しかし、それだけではなかったのである。

芸術というものは常に社会と結びついている。そしてアーティストは世の中の最前線にいるものだから、常人よりラディカルなのである。芸術家にベジタリアンが多いのは、彼らが同時代の社会的問題に深い関心を寄せることと無関係ではない。

動物が肉になりその肉が人びとに食べられる過程では、さまざまな葛藤を経る。たとえば動物の生命のことーベジタリアンのリンダ・マッカートニーは食肉処理場に運ばれる牛のことを歌っている。Vのバエズの「ドナ・ドナ」もだー、飢餓や栄養失調で死んでいく人々の命−Vのジョージ・ハリスンはバングラデシュの飢饉を救うためのコンサートを企画した−、たとえば添加物や食品汚染のことーVのピート・シンフィールドは食品汚染について歌っているー、たとえば政治経済のことなどの問題がある。もしそれが社会にとって良くないと考えるなら、それを避けるために、肉を食べないのだ。環境や自然を大切にするエコロジーに関しても、肉食は避けられる。緑を守り育てようとすれば、なるべく植物を多く育て、それを食べようということになるからだ。

そして人間、動物、自然すべてが健康で生き生きと生きることを願うと、それは地球そのものを大切にする運動につながっている。こうしてベジタリアンが次々と生まれているのだが、その起点となる場所がロンドンだといえる。

大地から生まれた人間が、果実を食べ、そして狩猟をして動物を食べるようになって百万年。今こうしてその食生活を変えようとしているのは、平和な地球の存続を願うからに他ならない。

❁ ホロヴィッツは日本の詩人たちとも交流がある。詩人の諏訪優の本に触れられている。また、白石かずこ著『黒い羊の物語』(人文書院)では、彼が朗読会のために彼女をロンドンに招いたことが書かれている。

アーカイブの連載エッセイです。『BLANCA』誌連載1986-88年に掲載された文に大幅の訂正・追加をしました。

ブログtopへ戻る